【技術解説】

PKI(公開鍵基盤)に基づくデジタル署名技術について

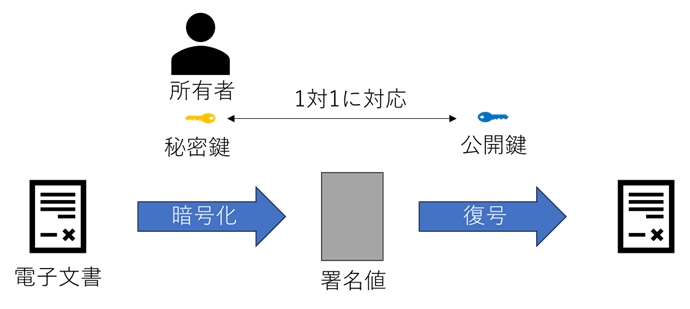

PKIは、Public Key Infrastructureの略で、公開鍵暗号を利用して電子データや電子文書の安全なやり取りを実現するための基盤です。公開鍵暗号は、厳密に1対1 に対応する秘密鍵と公開鍵のペアを用いて、暗号化や復号(暗号化されたデータを元に戻す)を行うものです。一方の鍵で暗号化されたデータは対応するもう一 方の鍵を用いなければ復号できません。

秘密鍵で暗号化し、公開鍵で復号するケースを考えると、ある公開鍵で復号できた場合、暗号化されたデータはその公開鍵に対応する秘密鍵で暗号化されたこと になります。秘密鍵はその所有者が他者に見られたり使われたりしないよう管理することが前提ですので、暗号化したのはその秘密鍵の所有者に限られることに なります。つまり、秘密鍵で暗号化する行為を、対象の電子文書に対してその本人だけができる署名行為であると見なすことが可能となります。このときの技術 的な仕組みを「デジタル署名」と呼びます。

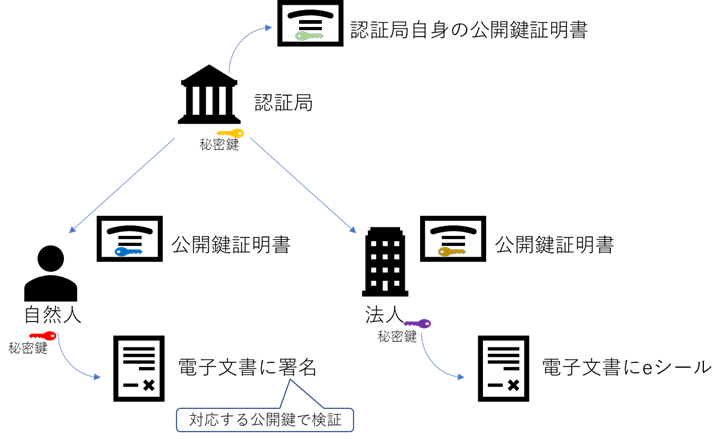

デジタル署名は公開鍵で復号することによって署名の確認(検証と呼びます)ができ、署名を施した元の電子データがオリジナルであること、つまり改ざんさ れているか否かを含めて確認できます。このとき、その公開鍵が誰のものであるか(これを本人性と呼びます)が重要となります。この、本人性を保証するデー タ、つまり公開鍵と所有者を結び付けるデータが公開鍵証明書で、公開鍵証明書を発行するのが認証局です。認証局の発行する公開鍵証明書を信頼の起点として 安全に電子データや電子文書のやり取りを実現するための基盤をPKI(公開鍵基盤)と呼びます。

電子署名もeシールも、PKIに基づくデジタル署名技術を用います(これとは別の方法で電子署名を実現するサービスもありますが、それは別の機会に)。 両者の違いは公開鍵証明書の発行対象(公開鍵の所有者)と目的です。公開鍵の所有者が自然人でありその意思を示す場合を電子署名と呼び、法人等が発出元で あることを示す場合を eシールと呼びます。